(Dans ce dixième épisode des Chroniques Géopolitiques, je traite de la question kurde au Moyen-Orient, et particulièrement dans les quatre plus grandes zones de peuplement kurdes, à savoir la Turquie, l'Irak, l'Iran et la Syrie. Vous retrouverez cet épisode en version complète sur mon site internet).

Après ma chronique sur la lutte contre l’Etat Islamique et celle sur la prise d’Alep pour parler de la situation conflictuelle en Irak et en Syrie, ainsi qu’un « point actu » sur la diversité des acteurs militaires en Irak après la prise de Mossoul,

la guerre a effectivement pris un nouveau tour. Outre la fuite des

cadres dirigeants de l’Etat Islamique, et la réduction drastique voire

inexistante désormais en Irak du territoire du Califat auto-proclamé,

les acteurs du conflit se font désormais face, et notamment les troupes

irakiennes et une partie des Peshmergas kurdes, particulièrement ceux du

Parti Démocratique Kurde (PDK) qui ont organisé un référendum polémique et contesté le 25 septembre pour se détacher en pratique de l’Irak, dans le Kurdistan Irakien,

au nord de l’Etat. Les heurts entre les deux armées en octobre 2017,

alors que toutes deux étaient financées et équipées par les Etats-Unis,

menacent une nouvelle fois d’instabilité la région. Les Irakiens ont

ainsi repoussé durablement les Kurdes du champ pétrolifère, faisant

perdre de précieux gains territoriaux obtenus depuis plus d’une dizaine

d’années, et rendant le PDK très contesté par les autres partis kurdes

de la région.

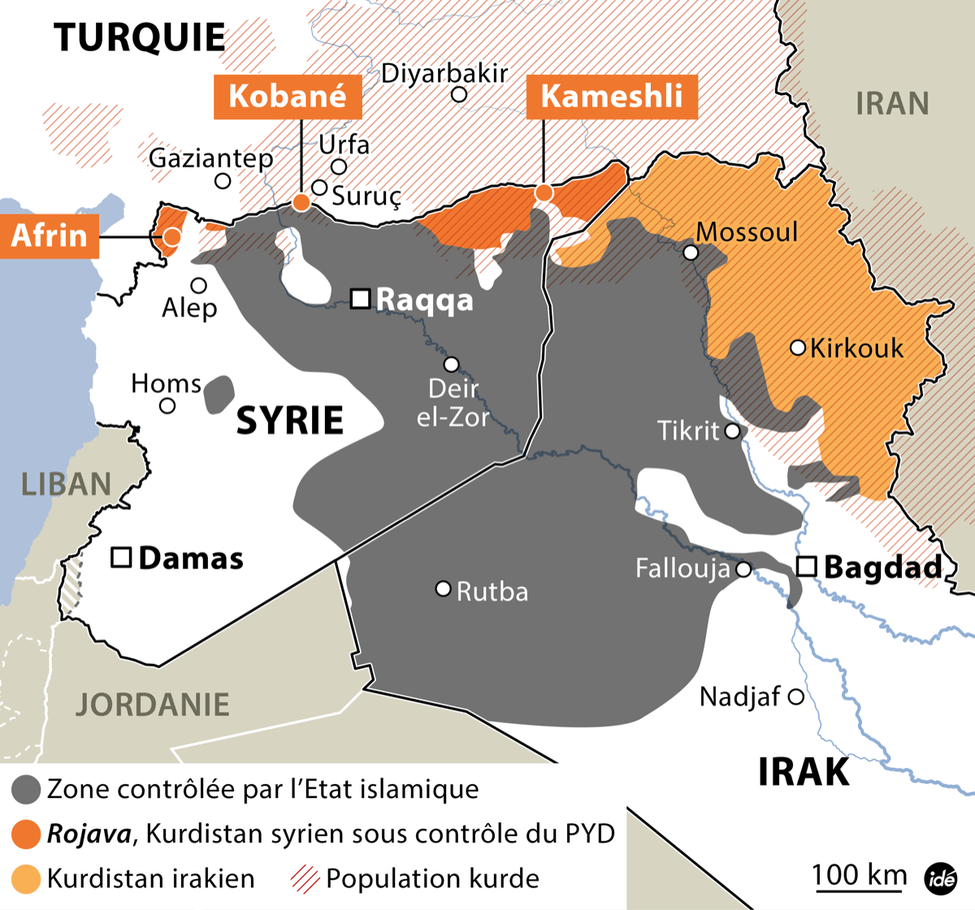

L’état de la situation en 2014, à l’époque de l’expansion maximale de l’Etat Islamique. On voit où se situent les populations kurdes, et cela permet d’apprécier la situation du Rojava et du Kurdistan irakien à cette époque. Depuis, tout a changé. (Carte de Libération du 7 octobre 2014)

Mais depuis, les forces turques sont allées encore plus loin, en attaquant la région syrienne autonome du Rojava en Syrie, et notamment le canton d’Afrin, à partir de l’offensive Rameau d’Olivier débutée le 20 janvier 2018. Ils y attaquent les Unités de Protection du Peuple (YPG), le bras armé du Parti de l’Union démocratique (PYD), un parti crypto-marxiste lié idéologiquement au parti des travailleurs du Kurdistan

(PKK), une organisation marxiste révolutionnaire qui, elle, est en

conflit ouvert au sud de la Turquie avec les autorités turques depuis

plusieurs dizaines d’années. Le PKK est classée comme une organisation

terroriste, de l’Iran à l’Union Européenne. Pourtant, les YPG, en

incluant dans leurs combats les milices yézidies, sunnites et

chrétiennes, ont combattu l’Etat Islamique au sein des Forces Démocratiques syriennes (FDS),

arrêtant l’avancée djihadiste à Kobané (septembre 2014 à janvier 2015),

et se heurtant à l’armée syrienne pro-régime à de très rares occasions,

comme à Hassaké courant 2016. Mieux, les YPG ont ainsi été financées

par les Etats-Unis pour continuer à combattre les terroristes, et

avaient même des liens avec la Fédération de Russie. Tout cela a volé en

éclat en janvier 2018. Le gouvernement de Bachar al-Assad et les

autorités occidentales protestent timidement, malgré quelques milices

pro-régimes qui se battent au côté des Kurdes face aux Turcs, tandis que

l’attention de la communauté orientale se porte désormais sur le sud de

la Syrie, en Ghouta, une des dernières poches de

résistance au régime de Damas. Nous y reviendrons en fin d’article. Pour

le moment, intéressons-nous aux Kurdes.

Conclusion : La guerre se prolonge en Syrie

Finalement, la situation pour les Kurdes

est donc très contrastée en ce début d’année 2018. L’autonomie et

l’indépendance ne sont pas pour demain. En attendant, les combats en

Syrie continuent durement, au nord-est contre les YPG et mobilisant la

Turquie, tandis qu’au sud, les médias s’attardent longuement sur le sort

des civils de la Ghouta, à l’est de Damas, une région

où se trouvent encore des combattants salafistes et les restes de l’Etat

Islamique. Des tentatives de médiation sont proposées par la communauté

internationale pour évacuer les 400 000 civils, qui

seraient déjà plusieurs centaines à avoir péri sous les bombes, mais

celles-ci ne sont pas respectées, malgré la résolution du Conseil de

Sécurité de l’ONU numéro 2401 (24 février 2018). Les bombes américaines

tombant sur les forces affiliées à la Fédération de Russie sont aussi

révélatrices d’un conflit qui commence à déborder de la lutte

anti-Daesh. Pour terminer, on note aussi et surtout des tensions entre

Israël et la Syrie. On connaît l’hostilité d’Israël envers le Hezbollah

(dont nous parlons dans notre article sur l’histoire du terrorisme), et la présence des milices chiites en Syrie, financée en sous-main par l’Iran,

semblent mettre de l’huile sur le feu. La poudrière est alimentée par

la présence, encore une fois, d’acteurs-tiers : la Russie (frappes

aériennes et mercenaires), Etats-Unis (armes et frappes aériennes),

Israël (reconnaissance aérienne et frappes contre les forces liées à

l’Iran), l’Iran (Hezbollah et milices chiites), Arabie Saoudite

(finançant certains des groupes de la Ghouta), la Turquie (offensive au

nord). Au milieu de ces jeux diplomatico-militaires complexes, on

retrouve Bachar al-Assad, les FDS, les rebelles et les djihadistes. Une

situation encore compliquée.

Sources :

- BOZARSLAN, H. (2009). Conflit kurde: Le brasier oublié du Moyen-Orient. Autrement, Paris, 176 p.

- COURT, M., HOND, C. D., (2017). « L’expérience libertaire du Rojava à l’épreuve de la guerre. Une utopie au cœur du chaos syrien », Le Monde Diplomatique, septembre

- France Culture, RFI et Le Monde

- TOUBOL, B. (2017). Quelle armée pour les Kurdes ? Influences et divisions politiques intra-kurdes, Diploweb, en ligne, [Consulté le 01/03/2018]

- UNITED NATIONS (2018). Résolution 2401 du Conseil de Sécurité, S/RES/2401 (2018), 24 février 2018

Les autres Chroniques Géopolitiques :

- La fin des FARC ? (Colombie)

- Le Cachemire, endroit le plus dangereux au monde ? (Asie du sud)

- Qui veut la peau de l’Etat Islamique ? (Syrie/Irak)

- Alep, la cité en ruines (Syrie)

- Des bombes au Yémen (Péninsule Arabique)

- Tensions maritimes en Mer de Chine (Asie de l’est)

- La Corée du nord, état non identifié (Asie de l’est)

- Guerre civile au Soudan du Sud, une situation simple ? (Afrique de l’est)

- L’Iran, pôle contesté au Moyen-Orient ?

- La problématique kurde (Syrie, Irak, Iran, Turquie)