(Cet article est disponible sur mon site). Nous avons présenté dans la dernière chronique géopolitique

la Corée du Nord, cet état non-identifié, juridiquement en guerre avec

la Corée du Sud depuis 1950, et qui fait l’objet d’un certain nombre de

sanctions venant de l’ONU et des acteurs de la région du Pacifique pour

son développement en sous-main de l’arme nucléaire, et ses essais

balistiques. Depuis, les choses ont empiré, et les experts se creusent

la tête pour trouver une solution diplomatique, entre négociations et

sanctions.

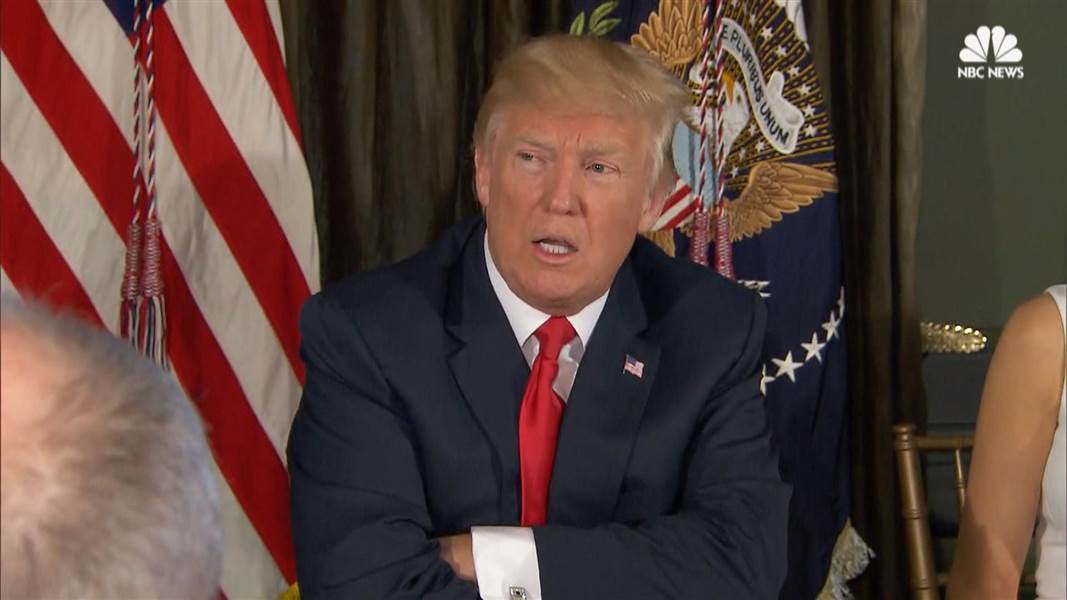

« Fire and Fury » (D. Trump, 8 août 2017)

Le régime a réalisé un nombre

exceptionnel d’essais balistiques cette année. Le dix-huitième missile,

un ICBM pour « intercontinental ballistic missile », lancé le 29 août, a

parcouru près de 2700 kilomètres en passant, chose exceptionnelle, dans

l’espace aérien japonais, trois jours après l’essai la même journée de

trois missiles balistiques à courte portée tombés en mer du Japon. Quant

au programme nucléaire, il arrive semble-t-il à son terme, avec l’essai

« réussi » d’une bombe thermonucléaire le 3 septembre, le sixième du

régime.

Ces essais ont ravivé les tensions dans

une Asie déjà divisée. La Chine et la Russie sont les partenaires

privilégiés de la Corée du Nord, les Japonais et les Coréens du Sud

s’inquiètent de la pertinence des sanctions de l’ONU, d’autant plus que

la Corée du Sud est en première ligne, et les Américains possèdent à

moins de 3500 km de la péninsule coréenne la base de Guam, ainsi que la

VIIe Flotte de l’US Navy, faisant face à quelques difficultés, notamment après un accident mortel entraînant le retrait du vice admiral Joseph Aucoin.

« Paix impossible, guerre improbable » ? (R. Aron, 1948)

Mais davantage que ces manifestations

physiques et ces relations entre états, on note que c’est la lutte des

mots qui a pris le pas sur la lutte militaire. On connaissait déjà la

communication par l’invective du régime nord-coréen, proférant menaces

diverses à l’égard des autres régimes et glorifiant tout ce

qu’entreprend Kim Jong-Un et son état-major, mais le 45e président des Etats-Unis a fait fort en promettant à la Corée du Nord « fire and fury » le 8 août 2017 si elle franchissait la ligne rouge, entraînant évidemment une réponse, et un tollé diplomatique.

A ne pas confondre (malheureusement) avec la chanson du groupe Skillet ou la bande originale de Starcraft 2.

Malgré tout, la plupart des spécialistes

de la question nord-coréenne plaident pour la négociation. La Corée du

Nord s’est en effet construite autour de la menace américaine, et a

développé l’arme nucléaire pour être prête à réagir à une attaque

possible, tout en sachant que ses possibilités de provoquer le conflit

et de le gagner sont extrêmement limitées. Une guerre nucléaire ne

serait donc pas profitable au régime, ni d’ailleurs aux acteurs de la

région.

Qui veut la paix ?

Toutefois, les leviers de la négociation

restent peu efficients. Les sanctions commerciales et économiques

pèsent sur la Corée du Nord depuis plusieurs années, sans l’empêcher de

continuer son programme militaire et ses divers essais, aidée qu’elle

est en sous-main par ses alliés. Les nouvelles sanctions votées hier à

l’ONU ont d’ailleurs dû s’adapter aux demandes de la Chine et de la

Russie, membres permanents du Conseil de Sécurité, afin de limiter une

partie des sanctions, concernant notamment les importations de pétrole

et le rapatriement des expatriés nord-coréens.

Deux couples se dessinent. D’un côté,

les Américains et les Sud-Coréens, qui organisent chaque année des

exercices communs centrés sur les réponses à apporter en cas de conflit

avec la Corée du Nord ; de l’autre, la Chine et la Russie, alliées du

régime, et qui s’entendent assez bien pour promouvoir dans leur

communication leur volonté d’apaiser les tensions, loin des propos chocs

d’un Donald Trump, tout en organisant eux aussi chaque année des

exercices conjoints dans l’océan Pacifique, et même dans la mer Baltique

le 24 juillet 2017. Cette bataille de la communication reste

d’actualité, les acteurs se rejetant mutuellement la faute de

l’exacerbation des tensions.

Le bouclier anti-missiles sud-coréen

Les sanctions votées par l’ONU hier vont

donc se mettre en branle, tandis que la coopération militaire

américano-sud-coréenne se solidifie. En effet, le Terminal High Altitude Area Defense est un système de missiles antibalistiques développé par la firme américaine Lockheed Martin,

et dont les premiers éléments en Corée du Sud ont été déployés fin

avril 2017, après des négociations débutées deux mois plus tôt face aux

essais nord-coréens. Après l’essai nucléaire de septembre 2017, il a été

renforcé, ce qui a entraîné une manifestation sud-coréenne faisant 38

blessés.

Ce bouclier antimissile suit trois

éléments distincts : un puissant radar détectant le missile, un centre

de contrôle appelé TFCC pour THAAD Fire Controls/Communications,

et qui organise la riposte, et un lanceur de missiles en lien avec le

TFCC, la plupart du temps porté par un camion pour améliorer sa

mobilité, projetant si besoin est un missile antibalistique, qui ne

porte aucune charge explosive et vient percuter le missile adverse en

recourant uniquement à son énergie cinétique (Ec (en joules) = 1/2mv2).

Conclusion

Quoi qu’il en soit, la Chine ne veut pas

de l’influence américaine, matérialisée dans le THAAD, la VIIe Flotte

et les exercices conjoints avec la Corée du Sud, tandis que les

Américains les accusent d’aider la Corée du Nord, et voient d’un mauvais

œil le rapprochement avec la Russie, du Pacifique à la Baltique, mais

aussi les visées territoriales chinoises en mer de Chine.

La Corée du Nord profère des menaces, la Russie reste un peu en retrait

en promettant vouloir avec la Chine la paix, la Corée du Sud renforce

son bouclier anti-missiles et se félicite avec le Japon des nouvelles

sanctions prises contre la Corée du Nord. Tout reste à faire pour

apaiser les tensions dans ce point chaud de la planète.

Les autres Points d’Actu :

- Les attentats de Paris, crime de guerre de l’E.I (13/11/2015)

- François Hollande à la Sorbonne, la culture française à l’assaut de la culture de l’E.I. (6/11/2015)

- La France en guerre contre l’Etat Islamique ? (18/11/2015)

- Violence, crimes de masse et indécence (14/07/2016)

- Une paix par référendum ? (02/10/2016, Colombie)

- Donald Trump, la surprise de l’année ? (09/11/2016)

- Mossoul reprise, mais qui a gagné ? (09/07/2017)

- « Fire and Fury », la question nord-coréenne en suspens (12/09/2017)